トップメッセージ

これまでの10年と次の10年をつなぐ

カゴメグループは、「食を通じて社会課題の解決に取り組み、持続的に成長できる強い企業になる」という2025年のありたい姿と「トマトの会社から、野菜の会社に」というビジョンを2016年に掲げ、第1次から第3次の3つの中期経営計画(中計)を進めてきました。2025年度は、これまでの10年の活動を締めくくる第3次中計の最終年度であるとともに、次の10年に向けた成長戦略を描く年でもあります。

これまでの10年で、当社を取り巻く環境は劇的に変化しました。約4年間に及んだコロナ禍が生活者の価値観や消費行動を大きく変え、地政学的なリスクの高まりを起点とした未曽有のコスト上昇が世界的に広がり、日本経済は長いデフレからインフレに転換しました。さらに深刻化する気候変動の影響を受けて、当社の生命線である農産原材料の調達は、年々厳しさを増しています。

そのような中で、持続的な成長を追求してきたこれまでの10年の成果と課題をしっかりと振り返り、当社の次の10年につなげていきたいと考えています。

3つの中計を業績面から振り返る

業績の低迷から脱却し、利益獲得力をつけた第1次~第2次中計

第1次中計がスタートする前年度の2015年度、当社は2013年から続く原材料高などの影響により、営業利益率(日本基準)は3.4%にまで低下する大変厳しい経営状況に置かれていました。この危機的な状況から脱却するために、新たな経営改革の断行を宣言し、2016年度から「持続的に成長できる強い企業」を目指す10年間のチャレンジがスタートしました。

この10年間の当初の青写真は、第1次中計期間(2016年~2018年)に、徹底した収益構造改革により利益率を回復し、第2次中計期間(2019年~2021年)に、成長の種を仕込みつつ売上収益・事業利益の両方を成長軌道に乗せる。そして、第3次中計期間(2022年~2025年)に持続的な成長を実現するというものでした。

第1次中計期間には、全社を挙げた「ムリ・ムラ・ムダ」の撲滅に取り組み、2015年度に3.4%だった営業利益率(日本基準)を、2018年度には5.7%に回復することができました。

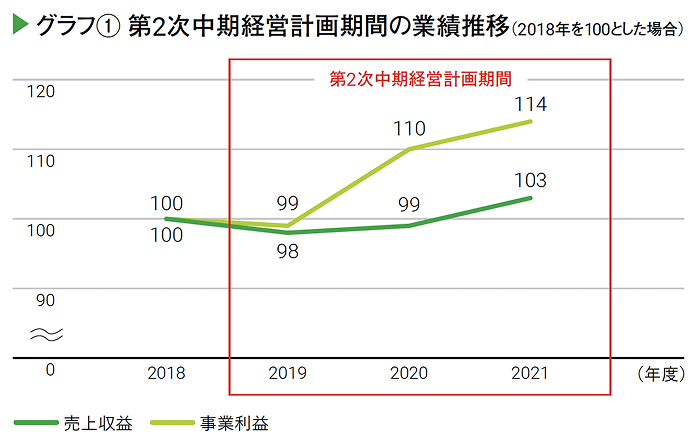

第2次中計期間では、売上収益・事業利益の両方の成長を目指しましたが、その結果は明暗が分かれました。グラフ①は、第2次中計前年(2018年)の売上収益額・事業利益額(IFRS)を100とした時の、それぞれの年度における指数を表したものです。第2次中計期間においては、事業利益は着実に回復したものの、売上収益を成長軌道に乗せることはできませんでした。成長の種を仕込み新たな売上収益を獲得していく力が不足していることを痛感した期間でした。

成長に軸足を移した第3次中計

売上収益の成長に課題を残した第2次中計の反省から、第3次中計では目指す成長の方向性をオーガニック成長(既存事業の成長)とインオーガニック成長(提携・M&Aによる成長)の2つに分け、それぞれの推進組織や戦略を明確化しました。

国内加工食品事業のオーガニック成長については、全社を挙げた「野菜摂取量を増やす」取り組みと「ファンベースドマーケティング」によりお客様との関係強化を図るとともに、野菜飲料・トマト調味料の需要拡大に注力し安定成長を図ることを基本戦略としました。加えて、野菜スープ・プラントベースフード・DtoC(消費者直接取引)を事業拡張領域に設定し、新たな売上収益獲得に向けた活動を強化しました。国際事業については、海外グループ個社間の連携強化により既存グローバルフードサービス顧客内の供給シェアの拡大を取り組み課題としました。

インオーガニック成長については、最重点課題として、人口が増加し続け、しっかりとした社会インフラが構築されている北米市場をターゲットとした事業探索を進めました。その推進組織として、米国成長戦略プロジェクト室や幅広い提携案件などを探索するために事業開発室を設置しました。

第3次中計の進捗

2022年から2024年の3年間、オーガニック成長の領域では、国内・国際事業とも、これまでに経験したことのない大幅なコスト上昇に直面することとなりました。特に、当社の主要原材料であるトマトペーストの国際的な市況は、コロナ禍からのリスタートに伴う外食需要の急増と気候変動の深刻化に伴うトマト原材料の作況不良が相まって、急騰しました。また、その他の原材料やエネルギー価格なども地政学的なリスクの高まりを起点として上昇が続きました。

この大幅なコスト上昇への対応として、国内加工食品事業においては、2022年度から3年連続で主要商品の価格改定を実施しました。国際事業においても、主要な顧客企業に対して価格交渉をきめ細かく行い、原価上昇に相当する価格改定に注力しました。

また、価格改定と両輪で、国内加工食品事業においては第3次中計の基本戦略とした野菜飲料・トマト調味料の需要喚起策を積極的に展開しました。野菜スープなどについても、粘り強く販売拡大に取り組みました。

インオーガニック成長の領域では、新たに設置した推進組織により、様々な提携・M&A案件のリスト化を進めました。そのリストの中から、国際事業の成長加速と競争力あるトマト加工事業の構築を目的として、2024年1月に米国カリフォルニア州Ingomar Packing Company, LLC(Ingomar)の連結子会社化を行いました。

これらの活動により、国内加工食品事業は価格改定に伴い減少した販売函数を想定より早いペースで回復することができ、減少が続いていた事業利益は2023年に増益に反転しました。国際事業は、トマトペースト市況高の追い風とIngomarの連結子会社化により売上収益・事業利益ともに大きく拡大しました。

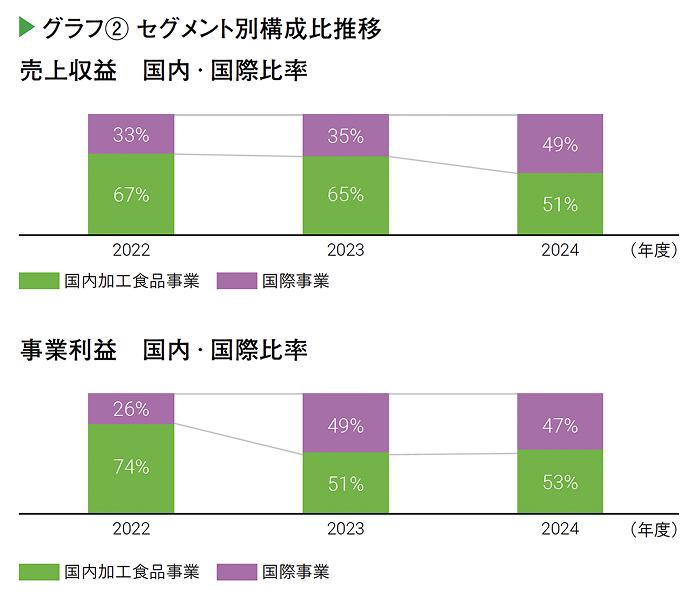

その結果、2024年の業績は第3次中計で目標としていた売上収益3,000億円・事業利益240億円を上回りました。また、カゴメグループの事業構造は、グラフ②に示したように国際事業の売上収益・事業利益の構成比が高まり、特に事業利益においては、国内・国際がほぼ半々となる大きな変化を遂げました。

社会課題解決への取り組みを振り返る

2016年度からの3つの中計において、当社は「健康寿命の延伸」「農業振興・地方創生」「持続可能な地球環境」の3つの社会課題の解決に取り組み、それを持続的な成長につなげる活動を続けてきました。それぞれについて、ここで振り返り、成果と課題について整理したいと思います。

健康寿命の延伸

「健康な毎日を送るためには、野菜をたくさん摂る方が良い」ということは、世界中で行われた様々な研究により明らかにされています。それらを踏まえ、厚生労働省は1日350g以上の野菜摂取を推奨しています。しかしながら実際の摂取量は260~290g程度にとどまっている状況が長期にわたり続いています。

この課題の解決に向けて、当社は2020年から「野菜をとろうキャンペーン」をスタートしました。中心となる活動は、野菜の推定摂取量を「見える化」し、多くの生活者に野菜不足を自覚していただくために開発した機器「ベジチェック®」を普及させることです。これまでに、小売店頭への設置や健康経営を掲げる企業への案内などを続けてきたことで、2024年末の累計測定回数は1,300万回を超え「ベジチェック®」の認知は着実に広がりました。しかしながら、厚生労働省の調査では日本人の野菜摂取量は減少傾向が続いています。生活者の食生活に対する行動変容を促進し、実際に野菜摂取量を増加するといった社会的にインパクトのある成果を生み出すことを目指して、これからも取り組みを強化していきます。

農業振興・地方創生/持続可能な地球環境

「農業振興・地方創生」に関しては、その地方の特徴的な果物を野菜生活ブランドに配合し全国に広める「地産全消」という考えに基づく「『野菜生活100』季節限定シリーズ」の展開を2010年から継続しています。また、国産ジュース用トマトの生産者の方々に対しては、高齢化・人手不足の対策として、収穫作業の機械化に取り組んでいます。当社が開発した収穫機の貸与や機械収穫に合わせた栽培方法の指導など、産地の維持・拡大のためにフィールドパーソンといわれるカゴメ社員が直接生産者のもとにお伺いして様々なご要望にお応えしています。

「持続可能な地球環境」に関しては、2017年に制定した品質・環境方針に基づき、温室効果ガス排出量の削減に向けた太陽光発電の導入やバイオマスエネルギー利用の取り組みを、海外を含むカゴメグループの全体で進めています。また、2020年には「カゴメ プラスチック方針」を制定し、2030年までに飲料紙容器に添付されている石油由来素材のストローをゼロに、飲料PETボトル樹脂の50%以上をリサイクルまたは植物性素材に置き換える対応を行っています。

以上のように3つの社会課題解決への取り組みを着実に進展させてきました。今後は、これらの取り組みをさらに強化し、当社の持続的な成長へと確実に結びつける力を一層高めていきます。

2025年度の重点課題

2025年度は、トマトペーストの国際的な市況が下降に転じるという事業環境の中でスタートしました。この変化は、2024年度の加工用原材料トマトの増産によりトマトペースト加工量が増加し、これまでの在庫不足が解消したことによるものです。このようなトマトペーストの市況変動は想定していたことですが、この影響を受ける2025年の経営環境は大変厳しいものになります。しかしながら、その環境下においても第3次中計の目標である売上収益3,000億円・事業利益240億円の2年連続での達成を目指し、次の10年に向けた収益基盤を確固たるものにしたいと考えています。

2025年度に取り組む国内加工食品事業の重点課題は「利益の回復と挑戦の継続」です。トマトペーストを除く様々なコストの上昇は継続すると見込まれます。その中で、コストが上昇に転じる前の2021年度の事業利益の水準を超え、利益の回復を確かなものにすることを目標とします。

そのために、2025年は主力商品の需要拡大に引き続き注力します。飲料カテゴリーは、トマトジュースの好調を維持する施策とともに、2025年に発売30周年を迎える「野菜生活100」のプロモーションを強化します。食品カテゴリーは、日本一のナポリタンを選ぶイベント「カゴメ ナポリタンスタジアム2025」を軸に、トマトケチャップ・トマト調味料などの情報発信強化に取り組みます。また、挑戦の継続については、これまでの活動に加えて、アーモンドミルクにフォーカスした事業領域の拡張を進めます。具体策として、2025年の春からアーモンドミルクブランド「アーモンド・ブリーズR」の本格的なマーケティング展開をスタートします。

国際事業の重点課題は、「海外成長の加速」です。トマトペースト市況の影響を受けにくいトマト二次加工品の量的な拡大により、トマト一次加工品の収益減少をリカバリーしていきます。具体的には、グローバルフードサービスからローカルフードサービスへの顧客拡大やトマト以外のフレーバー商品の拡充に取り組みます。同時に、トマト一次加工品については、取引価格のモニタリング頻度を上げ、機動的な価格政策を打ち出すことで、収益ボラティリティの抑制を図ります。

また、インオーガニック成長に関しては、当社のバリューチェーンの中長期的な強化に資する様々な可能性についての検討を継続します。

次の10年のさらなる成長を目指して

2035年ビジョンの策定

現在、カゴメグループの次の10年の指針となる「2035年ビジョン」の策定を進めています。策定に先立ち、気候変動の深刻化やAIの急速な普及など、予測のつかない変化の激しい時代における長期ビジョンの必要性について社内で議論を重ねました。その結果、やはりカゴメグループには長期ビジョンが必要だという考えに至ったのは、当社が「農から価値を形成する」ことを起点として事業を展開しているからです。

農業は1年を基本的なサイクルとしています。当社は創業から126年になりますが、その間にトマトを栽培した回数はわずか126回にしかなりません。1年で膨大な回数の生産が可能な工業製品とは異なり、農業においては、新しい品種や栽培技術を導入するだけでも、相応の時間がかかります。そのため、10年程度のスパンで進むべき方向を定め、そこに向けて一貫した方針のもと一歩一歩進んでいくために長期ビジョンが必要だと考えました。

この考えに基づいて、2023年の11月から「2035年ビジョン」の策定に着手し、これまで約1年間、様々な議論を重ねる中で、当社が目指すべき2つの方向性が見えてきました。ひとつは、農と地球環境が抱える課題に対応するソリューション開発力をさらに高めていくことです。具体的には、気候変動の深刻化に対応する品種や栽培技術の開発などにより、低環境負荷とコスト競争力の両立に取り組み、持続可能な農業の実現に貢献したいと考えています。もう一つは、食と農を起点とした体と心の健康への貢献です。これまでの野菜を通じた身体的な健康増進への取り組みに加え、心の健康にまで活動の領域を広げ、一人ひとりの健康な毎日の実現に貢献したいと考えています。

2024年10月にはこの2つの方向性を社内向けに提示し、現在、それぞれの詳細化を進めています。今後、さらに社内で議論を重ね、できる限り多くの社員の想いを盛り込んだビジョンにしていきたいと思っています。

次の10年においても変わらず継続すること

「2035年ビジョン」の実現に向けては、新しい可能性に対して絶えずチャレンジすることが重要です。それと同時に、個々のチャレンジに一貫性を持たせる「軸となる考え」が必要になります。それは、これまでの10年の活動の中で培われた次の3つになると考えています。

1つ目は「社会課題を解決することで社会に貢献し、それを通してカゴメも成長していく」という考え方です。これまで当社は3つの社会課題の解決に取り組んできました。しかしながら、「社会課題解決への取り組みを振り返る」で述べたように、様々な活動が進展しているものの、それらを当社の持続的な成長につなげる力はまだ十分ではありません。次の10年においては、この考え方を変えることなく、よりインパクトある成果の創出を目指していく必要があります。

2つ目は、「農から価値を形成し、お客様に届けていく」という考え方です。これは創業者の蟹江一太郎が日本で初めて食用トマトの栽培にチャレンジした時から一貫して変わらない当社のDNAです。そして、世界的にもユニークな当社の「農を起点とするバリューチェーン」をさらに進化させ磨き続けることが、競争力の強化につながっていくと考えています。

3つ目は、「日本を含めたグローバルな市場で成長を追求していく」という考え方です。前述したように、これまでの10年の活動によって、当社の原材料トマト加工量は世界第3位のポジションとなり、北米・ヨーロッパ・オーストラリア・日本に主要な事業拠点を有する体制が強化されました。このグローバルネットワークの連携をさらに密にし、シナジーを生み出していくことで成長を加速していくことができると考えています。

事業基盤の強化

次の10年において、当社が持続的に成長していくためには、それを支える事業基盤の強化も必須です。特に重要となるのは、「農業研究・健康研究の強化」と「働きがいのある会社の実現」だと考えています。

気候変動の深刻化により、これから農産原材料の安定調達はますます困難になります。自らの力でこの状況を変えていくためには、バリューチェーンの最も川上に位置する農業研究の強化が重要です。そこに向けて、2023年度から農業研究の体制整備を行ってきました。2023年10月には、国内外に分散していた農業研究拠点を一つに集約したグローバル・アグリ・リサーチ&ビジネスセンターを設立、さらに2024年9月には、米国カリフォルニア州シリコンバレーに、運用総額50百万米ドル・運用期間10年のコーポレートベンチャーキャピタルを立ち上げました。今後、革新的な農業技術を有するスタートアップ企業とのオープンイノベーションを進めるとともに、それらの知見をカゴメグループ内に取り込み、気候変動に対応した品種開発や栽培技術開発を加速していきます。

また、お客様の健康への貢献が、当社の提供する価値の中核であることは、これからも変わりません。その貢献のフィールドを体の健康から心の健康に広げていくことを「2035年ビジョン」策定のプロセスで議論しています。その方向性に合致した、心の健康への研究領域拡大にも取り組んでいきます。

「働きがいのある会社の実現」については、第3次中計期間において、エンゲージメントサーベイの導入や心理的安全性という考え方の浸透に注力してきました。しかしながら、それらによって組織と個人の双方が高いモチベーションを持って成長し続ける企業風土に変われたかと問われれば、いまだ心もとない状況にあります。その原因の一つは、当社の現在の人事処遇制度にあると考えています。入社から長い時間をかけて習熟することを前提とした当社の人事処遇制度は、仕事のみならず自分の生き方を総合的にプランニングする「ワーク・ライフキャリア」という考え方が広がったり、一つの会社にとどまらずスキルを高めながらキャリア形成する人が増えたりしている就労観の大きな変化に対応できていません。この状況を変え、自らイノベーションを生み出し、成長し続けることができる「自律自走型」チームを生み出していくために、2024年度から人事処遇制度の抜本的な改革に着手しました。カゴメの成長の原動力はこれからも人であり、「人を大切にする」という基本的な考え方は堅持しつつ、多様な就労観に対応できるよう、働き方の選択肢を広げていきたいと考えています。

ステークホルダーの皆様へ

これまでの10年の取り組みで、事業の構造、私たちの意識、そしてステークホルダーの皆様からの見られ方も含めて、カゴメは大きく変わりました。長年カゴメを支えてくださっているファン株主の皆様、そして国内外の投資家の皆様とのコミュニケーションを深め、新しい視点からのご意見をいただくことが、カゴメグループのさらなる成長につながっていくものと思っています。

農から価値を形成することで社会課題を解決し、その結果カゴメグループも成長していくという考え方は今後も継続し、畑から食卓までをつなぐユニークなバリューチェーンを進化させていきます。それにより、2025年度の業績目標を達成するとともに、次の10年も企業価値向上に尽力してまいりますので、引き続きのご支援をお願いいたします。

2025年3月

カゴメ株式会社

代表取締役社長

山口 聡